今回は、「脳の疲労」が及ぼす影響や、疲れた脳を回復させる「脳の余白づくり」のお話です。

日々の慌ただしさの中、頭の中は常にフル回転。

仕事や家事では、常にマルチタスクをこなし、そのうえスキマ時間にはSNSのチェックも欠かさない。

そんな中、「今度の休みは、有意義に過ごすぞ!」と、はりきってTo Doリストまで作って、いざ迎えた休日。

蓋を開けてみれば、何もする気になれず、結局はただボーっとして一日が終わってしまった。

「本当はやりたいことがあったのに・・・」

そんな経験はありませんか?

おまけに「何もしなかった自分」「何もできなかった自分」に落ち込んだり、「貴重な休日をもっと有意義に過ごせたはずなのに」「こんな自分ってダメだなぁ」と、罪悪感すらを抱いてしまう始末。

でもそれは、あなたの意志の弱さでも、怠けや努力不足でもありません!

実はそれ、脳の自然な働きなのです。

その、ただボーっと過ごす時間。実は脳にとっては大切(必要)な時間かもしれません。

その無気力「脳が疲れている」サイン?

毎日、仕事のほかに家事、育児、さらには介護など、マルチタスクをこなし、おまけにちょっとしたスキマ時間で手元のスマホで動画やゲームにSNS・・・

こんなとき、あなたの脳は情報処理と判断、決断の連続で常にフル稼働。

脳のエネルギー(認知資源)が枯渇している状態になっています。

それはまさに、「脳が疲れている」状態。

こんな症状はありませんか?

- だるくて何事も面倒に感じる

- やる気が出ない

- 肩こり、頭痛

- イライラしたり、不安になる

- 計画的に行動できない

- 集中力が続かない

実は、これらの症状は「脳が疲れている」サインでもあるのです。

脳の疲労は、無気力、決断力の低下や集中力の低下、さらには感情のコントロールにも影響を及ぼします。

脳の疲労とは?

「身体が疲れている」は分かるけど、「脳が疲れている」ってなんだかピンときませんよね?

脳の疲労とは、過労やマルチタスク、情報過多などによって脳に過剰な負担がかかり、脳の機能が一時的に低下した状態をいいます。

言わば、脳の情報処理能力の限界。

脳の疲労は、単なる身体的疲労とは異なり、集中力の低下やイライラ、睡眠障害、快食・快便の不調などさまざまな精神的・身体的症状を引き起こします。

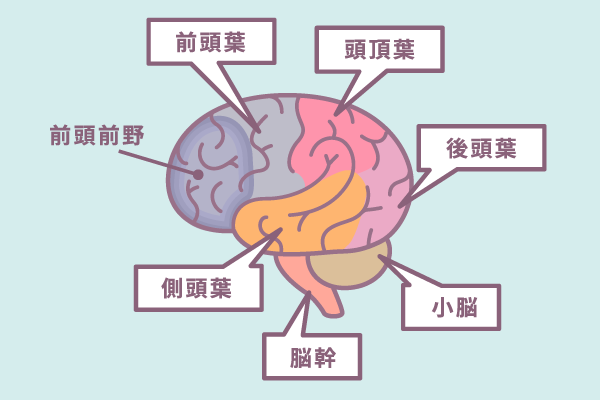

脳の司令塔:「前頭前野」の役割

ではなぜ「脳の疲労」が、無気力、決断力や集中力の低下、さらには感情のコントロールにまで影響するのでしょうか?

それは、脳の司令塔と呼ばれる「前頭前野」が担う役割に関係しているからです。

前頭前野とは、大脳の最前部に位置し、前頭葉の大部分を占める脳領域をいいます。

この脳領域は、「考える」「記憶する」「アイデアを出す」「感情をコントロールする」「判断する」「応用する」など、人間にとって重要な働きを担っています。

また、人間のこの脳領域は、他の動物と比べて特に発達しており、まさに、ヒトをヒトたらしめる中枢機能といえます。

前頭前野の主な働き

| 機能 | 具体的な役割 | 影響すること |

|---|---|---|

| 思考・創造 | 新しいアイデアを出したり、複数の情報から論理的に結論を導き出す | 新しいことへの意欲や好奇心 創造的な活動 |

| 実行機能 (Executive function) | 計画を立てる、順序立てて行動する、目標達成のために行動制御する | 複数タスクの管理 時間の使い方 |

| 注意・集中のコントロール | 必要な情報に集中し、他の刺激を無視する | 集中力・作業の持続力 |

| 感情のコントロール | 衝動や欲求を抑え、社会的に適切な行動を選ぶ | 我慢する力・社会性 |

| 意思決定・判断 | 複数の選択肢から最適なものを選ぶ | 決断力・リスク判断 |

| ワーキングメモリ(作業記憶) | 一時的な情報を保持して操作する | 会話中の思考や読解力 マルチタスクの成否や効率 |

| 自己認識・内省 | 自分の行動や感情を客観視する | 自己理解・反省・成長 |

実際、この脳領域の一部を損傷すると、短気で怒りっぽくなったり、計画性や感情のコントロールができず社会性などが低下し、人格や行動に大きな影響が出ることも分かっています。

このように、やる気や集中力、意思決定、行動のコントロールを担う、まさに「脳の司令塔」がこの「前頭前野」という領域なのです。

残念なことに、この領域はとてもエネルギーを使いやすく、日々のマルチタスクや情報処理で疲弊しやすいのです。

そのため、前頭前野が疲弊すると、やる気が“出せない”状態になってしまうのです。

前頭前野が疲弊するとどうなる?

前頭前野が疲弊すると、脳の機能の低下のみならず、心身の状態にも影響を及ぼします。

| 脳の状態 | 心身の状態 |

|---|---|

| 判断機能の低下 | 何をやるべきか決められない(タスクの優先順位がつけられない) |

| 集中力の低下 | 何をやっても気が散る、作業がすぐ止まる |

| 意欲の低下 | 「動き出す」エネルギーが出てこない |

| 感情の鈍麻 | 気分がなんとなく沈む、 無感覚になる |

これがいわゆる、「やる気が出ない」「ボーっとしてしまう」正体なのです。

目の前にはやらなければならないことが山のようにあるのに、何から手を付けていいか分からない。

マルチタスクを一気にこなしたあと、スイッチが切れたようにボーっと手も思考も停止する。

いつもの自分だったら考えられないような、ケアレスミスをしてしまう。

きっと、みなさんもこんな経験があるのではないでしょうか?

脳疲労の主な原因

では、日々の生活において、実際にどのような行動が脳疲労の原因として考えられるのでしょうか?

それは例えば、

- 情報過多

- マルチタスク

- ストレス

- 睡眠不足

- 神経ネットワークの不調(DMN,CEN,SNのバランス崩壊 ※バランスが大事)

- 決断疲れ

- 認知的負荷 などが挙げられます。

これら多くの原因のうち、現代生活のなかで特に考えられる原因についてもう少し詳しくみていきましょう。

DMN(デフォルトモード・ネットワーク)

何もしていないときに活性化する神経ネットワーク

CEN(セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク)

目に前のことに集中するときに活性化し、いわゆる「ゾーン」状態を引き起こす神経ネットワーク

SN(セイリエンス・ネットワーク)

DMNとCENを切り替える役割を持つ神経ネットワーク

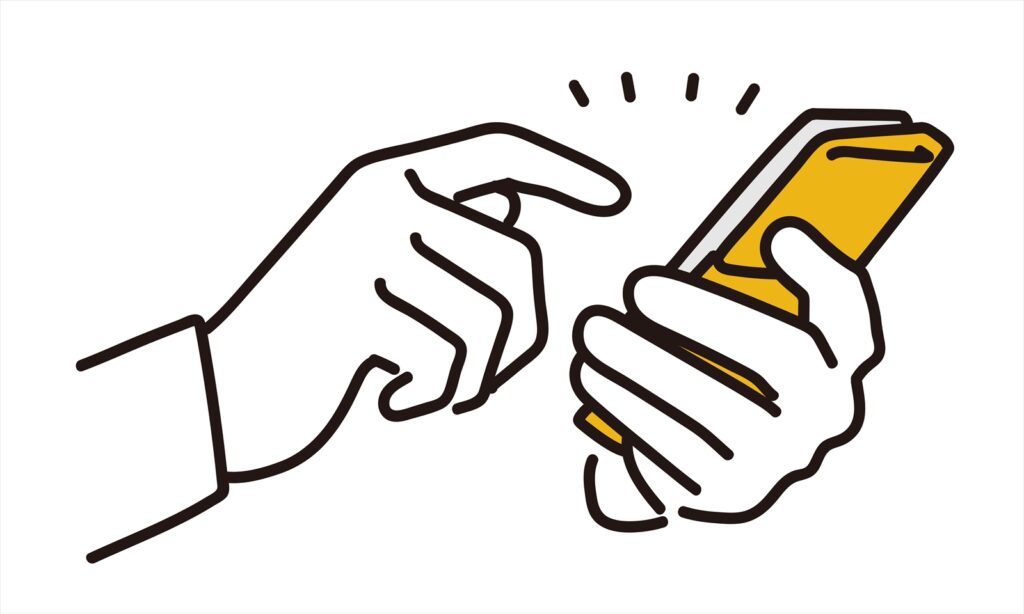

情報過多

近年、インターネットやスマホの普及により、日々多くの情報に触れる機会が増えました。

そして、気づかぬうちに、自分の目的以外の求めていない情報までもが大量に脳にインプットされています。

その結果、脳が疲れてしまうのです。

現代人が一日にどれだけの情報に触れているかを分かりやすく説明すると・・・

現代人が一日に受け取る情報量は、

- 平安時代の人の一生分

- 江戸時代の人の一年分

に相当すると言われています。

しかし、人間の脳の情報処理能力は1000年単位では大きく進化していないため、現代人は昔の人の数百倍、数万倍もの情報を「同じ脳の容量」で処理していることになります。

マルチタスク

マルチタスクとは、「2つ以上の作業を同時に行う」または「短時間で切り替えながら作業を行う」ことをいいます。

例えば、

- ある案件の作業中に、他の案件に関するチャットが入り、作業を中断して返信する

- 子どもと会話しながら食事の支度と明日の予定の確認、TVを見ながらスマホを見る(いわゆる「ながらスマホ」)

などが挙げられます。

しかし、人が同時に進められるタスクの数には限界があります。

マルチタスクの処理は、前頭前野が担う「ワーキングメモリ(作業記憶)」の容量に大きく依存しており、このワーキングメモリの容量を超えるとミスや効率低下が生じやすくなるのです。

また、頻繁なタスクの切り替えも、集中力を低下させ、ミスや作業効率の低下を招く要因とされています。

このように、タスクが増えると脳の情報処理が追いつかず、脳へ過剰な負担がかかるのです。

このほかにも、脳の疲労が引き起こすものとして、

判断や選択を繰り返すことで脳が消耗し、意志決定力が低下する「決断疲れ」や、

情報量が多すぎて脳の処理が追いつかなくなる「認知的過負荷」などがあります。

「やる気が出ない」のには理由があった!

このように、「やる気が出ない」「ボーっとしてしまう」のには、脳の疲労が関係しており、それは決してあなたの“努力不足”や“怠け”ではないということをご理解いただけたでしょうか?

前頭前野という脳の領域が、マルチタスクや情報過多などで酷使され続けると、オーバーヒートを防ぐために活動を緩め、省エネモードに入ろうとします。

これがまさに“やる気が出ない” “動けない”という感覚の正体。

それはつまり、脳が「ちょっと休ませて!」とあなたにSOSを出している状態なのです。

脳にとっては、それが「自分を守るための防衛反応」

だからこそ、この状態に罪悪感を持つ必要はありません。

むしろ、ちゃんと脳が働いている証拠です。

脳の余白:疲れた脳に必要な「ボーっと時間」

では、この脳からのSOSを受け取ったら、私たちはどのように対応したらよいのでしょうか?

それは、ただ「脳を休ませる」こと。

脳は、休息によってしか回復することができません。

つまり・・・『何もしない時間』が脳を回復させる唯一の手段なのです。

言い換えれば、“ボーっとする”時間は、脳にとって大切な“余白”なのです。

脳のメンテナンス機能:デフォルトモードネットワーク(DMN)

実は、このボーっとしているときに活動が高まる、脳の神経回路(ネットワーク)があります。

それが、デフォルトモードネットワーク(DMN)と呼ばれる脳の活動です。

DMNとは、何もしていないとき(課題負荷のない安静時)に活性化する脳のネットワーク。

例えて言うならば、脳疲労はPCのメモリがパンパンな状態。そのメモリを整理整頓する働きをするのがDMNです。

このネットワークは、「脳が内部処理をするモード」であり、

- 記憶の整理

- 感情の処理

- 共感

- 自分の状態の把握(自己の内面を見つめる内省・自己理解)

- 未来のシミュレーション(想像力)

- 創造(性)

などを行います。

DMNがきちんと働き、頭の中を整理整頓することによって生まれる脳の余白。

この余白は、心の回復、感情の整理、創造性、自由な発想やひらめきをもたらします。

つまり、ボーっとする時間は“脳のメンテナンス作業中”ということになりますね。

脳の余白づくり

ボーっとする時間で脳をメンテナンスする・・・そうは言っても、貴重な休日は、あれもこれもやりたいことを詰め込んで活動的に動きたいときもありますよね?

では、脳が一時停止をするくらい疲労してしまうその前に、何かできることはないでしょうか?

それは、脳がSOSを発する前に、日々、調整すること。

必要なときに「やる気を出せる状態」にするため、常に(脳に)スペースがある状態にしておく、つまり、日頃から脳に余白を作っておくことが大事です。

分かりやすい例として、冷蔵庫をイメージしてください。

冷蔵庫に食材を詰め込みすぎると、冷蔵庫の冷却効率が悪化することはよく知られていますね?

冷蔵庫内にモノがいっぱいでごちゃごちゃしていると、冷気が十分に循環せず、均等に冷やすことができません。

そのため、定期的に冷蔵庫内の食材を整理整頓し、冷蔵庫の内部に余裕を持たせることが大切です。

脳内もこれと同じ。

情報でパンパンの脳内では、何が入っているか分からず、いざ取り出したいモノがあっても探すのにひと苦労。

さらには、「これは覚えておかなきゃ」という新しいモノが出てきたとき、整理整頓できていない脳にはもう余分なスペースが残っていない…なんてことも。

だから、いつでも最高のパフォーマンスができるように、常に脳に余白を持っておくことが大事なのです。

では、どのように脳内を整理整頓して余白を作ればいいのでしょうか?

次で、例を挙げてご説明していきます。

脳に余白を作る3つの習慣

情報を詰め込みすぎた脳に「余白」を作るには、

「出す」「減らす」「整える」の3つの習慣がポイントです。

どれも実生活で取り入れやすく、脳の“容量オーバー状態”をやわらげるのに効果的です。

出す:「書き出す」ことで思考の棚卸し

今、頭の中に溜まっている不要な思考や未整理の感情・情報を“外に出す”

頭の中は、やらなきゃいけないこと、心配していること、モヤモヤから些細なアイデアまで、ありとあらゆるもので埋め尽くされています。

それらは、頭のなかにある棚にきれいに収まっているものばかりではなく、あちこちに散らばっていたり、間に埋もれているものもあるでしょう。

すぐ取り出さなければならないものが、行方不明になり取り出せなくなってしまうなんてこともあるかもしれません。

そうなる前に、いらないものをゴミとして外に出し、頭の中を整理整頓する方法が、「書く」作業です。

「書く」作業には、ジャーナリングやブレインダンプ、エモーショナルダンプなどがあります。

ジャーナリング(Journaling)

目的:『内面との対話』心や思考をじっくり言語化して整理する

- 日記のように、自分の考えや感情を継続的に書き綴る

- 自己理解・気づき・感情の処理が目的

- テーマがあることも多い(例:感謝ジャーナル・未来の自分への手紙など)

- 比較的「意識的に・丁寧に」書く

▶ たとえば:

「今日はこんなことがあって、私はこう感じた。」「なぜあんなに腹が立ったのだろう。もしかすると、○○という過去の経験が関係しているかも。」

毎日、書く時間を決めておくと習慣になりやすくオススメです。

ブレインダンプ(Brain Dump)

目的:『思考の棚卸しと整理』頭の中にあるものをすべて出して“脳を空にする”

- 形式や正確さにこだわらず、「今、頭に浮かんでいること」をとにかく全部書き出す

- 思考やToDoが散らかっているときに、脳の“作業メモリ”を空ける効果がある

- 頭の“掃除”のような感覚でOK。整理や正解を求めず、支離滅裂でも問題なし

▶ たとえば:

「提出物の締切/買い物リスト/今週はなんか疲れてる/SNS見すぎか?/髪切りたい/寝不足かも/あーもう考えすぎだ」

→ 書いたものを後で整理するのもよし、そのまま捨ててもOK。

スマホのメモ機能を活用するなど、気軽に形式にとらわれず書き出してみてください。

エモーショナルダンプ(Emotional Dump)

目的:『感情の発散と客観視』内に溜め込んだ“感情”を一気に外に出して解放する

- 抑え込んでいた怒り・悲しみ・不安などを“感情優先”で書き出す

- 言葉が荒くても、感情がぶつかっていてもOK(むしろそのままで)

- 感情の蓋を開けることで心の圧を軽減させる

▶ たとえば:

「なんで私ばっかり我慢しなきゃいけないの?もう嫌だ。疲れた。誰にも分かってもらえない。全部放り出したい。」

→ 書いた後に「気持ちがスッとした」と感じることが多い。

これらの「(書いて)出す」行為を通じて、気づかないうちに脳内に溜まったノイズ(雑念・未処理情報)を減らすことで、前頭前野の負荷が軽くなり、脳に新たな余白が生まれます。

減らす:デジタルデトックスで情報を遮断

デジタルデトックスとは、スマホやパソコン、SNS、テレビやゲームといったデジタル機器やサービスから一定期間意識的に距離を取ることをいいます。

先にもご紹介したとおり、現代人は一日に大量の情報を受け取っています。

こうした情報過多や画面依存から一時的に自分を解放し、脳が受け取る情報量を減らすことで、脳や身体をリセットするための行動習慣です。

言わば、「思考のための静かなキャンパスづくり」

また、完全にデジタルを断つ必要はなく、「自分が主導権を持ち、適切な距離感でデジタルと付き合う」ことがこのデジタルデトックスの本質です。

寝る前の一定期間はデジタル機器は使わない

たとえば「寝る前30分~2時間はスマホやパソコンを触らない」と決め、読書やストレッチなどアナログな時間に充てる。

この時間に先ほどご紹介した「書く」作業を取り入れて、その日のゴミ出しを行うのもいいかもしれません。

また、寝る前にデジタル機器を使わないことで、ブルーライトの刺激を避け、メラトニンの分泌を促進し「睡眠の質」の向上にもつながることは科学的にもよく知られており、まさに一石二鳥。

食事中はスマホを手元から離す

食事もスマホの使用も、どちらも脳が意識的に処理する行為。

つまり、同時に行うと前頭前野に負荷がかかり、「マルチタスク」となります。

- 食事は、「味わう」「咀嚼する」「満腹感を感じ取る」など五感と注意力を使う

- スマホの使用は、「読む」「スクロールする」「判断する」など視覚と認知的判断を使う

このように、どちらも脳の異なる機能を使うため、同時に行うと集中力が分散し、脳疲労の原因になるのです。

「食べる」も「見る・読む」も、脳のエネルギーを消費します。

脳の“余白づくり”のためには、食事中はスマホを手放すのが理想です。

通知機能を一時的にオフにする

常に通知を受け取っているということは、何かの作業中でも常に注意を奪われ、マルチタスクによる脳疲労の原因に。

また、情報に対して受け身でいるということは、言い換えるなら「情報に反応させられる状態」

その「情報に反応させられる状態」から脱し、自分のペース・自分の意思で脳を使えるようにすることで、自分主導で時間を使えるという感覚を取り戻す。

この感覚で、脳は回復しやすくなり、ストレスの軽減にもつながります。

例えば、

- 午後2時間だけでもスマホ・PCの不要な通知をすべてオフにする

- また、メールやSNSの確認は決まった時間だけに限定する

これだけでも、常に注意を奪われるような状態がなくなり、マルチタスクによる脳疲労の軽減や、脳の容量を空けておくことができます。

最近では、デジタルデトックスを目的とした宿泊施設が各地にあります。

思い切って日常を離れ、徹底的にデジタルデトックスを体験してみると、脳に余白が生まれ、新たな発見や発想が湧いてくるかもしれません。

このように、デジタルデトックスの実践方法はさまざま。

自分に合った方法で、できることから一つずつ、少しずつ取り入れ、デジタル機器と上手に距離をとってみるのも大切なことではないでしょうか。

整える:「ひとつずつやる」シングルタスク

人間の脳は本来「一度に一つのことに集中する」ことに適しています。

そのため、脳が高速でタスクを切り替えるマルチタスクは、脳への負荷が大きく、脳疲労を加速させます。

一方で、「一つのことに集中する」シングルタスクは、脳のエネルギーを一点に集中できるため、効率的で疲れにくく、作業の質も高まります。

このように、シングルタスクは脳のリソースを無駄なく使い、脳疲労を大幅に軽減できる働き方なのです。

では、実際にどのような方法を用いてシングルタスクを心がければよいのでしょうか?

ここでは、代表的な方法を3つご紹介します。

タスクをリスト化(可視化)し、優先順位をつける

- その日にやるべきことを紙やアプリにリストアップし、「重要度」や「緊急度」で優先順位を決める

- リストに従い、1つのタスクに集中し、完了したら次のタスクへ進むよう心がける

タイムブロッキング・時間管理の活用

- 1日のスケジュールを「9:00~10:00は資料作成」「10:15~11:00はメール対応」など、時間ごとに区切り、その時間は1つの作業だけに集中する

- ポモドーロ・テクニック(25分作業+5分休憩)などを活用し、短時間の集中と休憩を繰り返すことで、一つの作業にのみ注意を向けやすくする

このように「この時間は、他のことに手を出さない」と決めることは、マルチタスク化を防ぎ、シングルタスクの状態を維持しやすくする効果があります。

作業環境を整える

- 集中できるように、机の上やPC画面は必要なものだけにし、他のアプリや書類は閉じる

- スマホや通知はオフにし、気が散る要因を物理的に遠ざける

ご紹介したような、「脳の余白づくり」を習慣づけることで、脳がオーバーヒートを起こすことを防ぐだけでなく、余白を活用して新しいアイデアを生み出すような創造的な活動も期待できます。

まとめ:サボりではなく、それは必要な「脳の営み」

例えば、スマホやパソコンを長時間使用していると熱をもつことがありますよね?

そんなときは、少し使用を控えて休ませたり、冷却ファンを使用して熱を冷ましたり…。

脳もそれと同じこと。

やる気が出なかったり、イライラや不安な感情が襲ってきたら、それは脳を使いすぎているサインかもしれません。

脳は「休むことでしか回復できない」特殊な器官です。

「ボーっとする時間」は、脳を正常に保つために必要なバックグラウンド作業。

たまには、「ボーっとする時間」を意識的に予定に入れ、脳を少し休ませてみませんか?

そして、脳に余白が生まれてスッキリしたら、ぜひまた意欲的に活動してみてください。